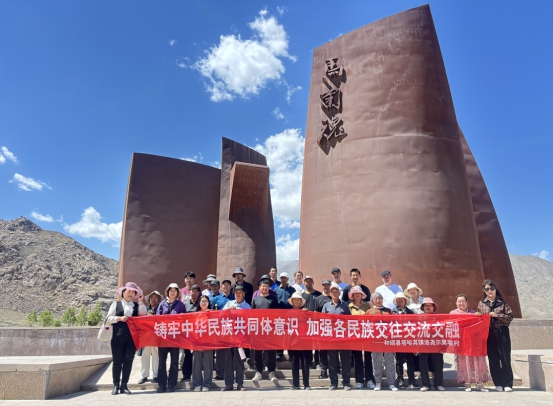

铸牢中华民族共同体意识丨达娃:天山脚下兵支书的团结方程式

发布时间:2025/09/04 来源:和硕零距离 [打印]

天山北麓的晨雾中,浩尧尔莫墩村的炊烟袅袅升起。达娃——这位蒙古族汉子带着部队磨砺出的铁骨,在乡村振兴的战场续写着军旅荣光。十五年前的那个深秋,褪下军装的达娃怀着对和硕这片热土的款款深情,面对斑驳的土坯房和争吵的乡亲,把“为人民服务”的铮铮誓言种进了这片滚烫的土地。

迷彩绿染新农图

2018年的浩尧尔莫墩村,土路像干裂的嘴唇般蜿蜒在戈壁滩上。达娃永远记得那个黄昏:维吾尔族老汉热西提和回族兄弟张贵营为争水浇地,把坎土曼砸出火星。70岁的蒙古族大叔巴力杰抱着祖传羊圈的破木桩,倔强地固守着“老传统”。达娃连续七夜盘腿坐在包着牛皮的炕沿,蒙古包顶的采光孔漏下星辉,照着他胸前的党员徽章:“要是改造后您家收入不增,我自掏腰包补差价!”如今标准化养殖区的自动喂料机轰鸣,巴力杰大叔捧着增收的两万元,把达娃的手按在自己心跳的位置说:“草原上的雄鹰从不说谎。”

在土地流转攻坚战中,这位兵支书把战术沙盘搬到了田间。2019年春播时节,他率先交出自家30亩承包地,在地头支起军用帐篷开“战前动员会”。他像画家在宣纸上挥毫泼墨,将改水改厕的蓝图绘成现实:七公里柏油路如同黑色缎带,缠绕着白墙黛瓦的庭院;十五公里输水管网在地下织就血脉,汩汩清泉滋润着各族乡亲的心田。

石榴籽里的攻坚战

2020年脱贫攻坚的号角吹响时,达娃在村委会挂起作战地图。深夜的应急灯下,35名党员的红手印像石榴籽般紧贴在“军令状”上。为帮穆萨·吐达洪解决粮食滞销问题,他带着突击队连夜改装三辆军用卡车,车灯划破雪夜的模样,让村民想起当年解放军进疆的滚滚铁流。

最难忘是早兰古丽家的庭院改造战。当达娃发现这位维吾尔族大姐总把扶贫鸡苗藏在衣柜时,他蹲在葡萄架下用树枝画“四区分离图”:院子就是阵地,养殖区、种植区、生活区、仓储区要像部队营房般整齐!党员突击队用三天建起彩钢鸡舍,蒙古族瓦工巴特尔特意在檐角雕刻石榴花纹。如今早兰古丽指着挂满葡萄的廊架说:“达娃书记给的不仅是脱贫方案,更是生活的尊严。”

在民族团结的阵地上,这位兵支书把每周的升国旗仪式打造成“铸魂课堂”。八年来,村委会旗杆基座上嵌着各族群众献上的“同心石”:蒙古族牧人献的戈壁玉,汉族菜农送的鹅卵石,维吾尔族绣娘系的艾德莱斯绸带。去年古尔邦节,当汉族养殖大户王建国把饲草料送给哈萨克族牧民时,达娃看见老指导员赠他的《中国共产党章程》在阳光下泛着金边。

建设绒山羊基地的战役最能体现他的带兵智慧。2021年冬,他带着12名党员顶风冒雪辗转内蒙古、兵团考察,军用地图上标满的注记像作战路线。在零下20度的寒夜里,哈萨克族小伙叶尔肯裹着达娃的军大衣,用手机录下科技养殖视频。当改良后的绒山羊产绒量翻三倍,村级集体经济翻7倍时,牧民们围着达娃跳起黑走马,说他“把军功章挂在了山羊胡子上”。

钢铁柔情润边疆

在达娃的迷彩挎包里,始终装着三样“武器”:政策汇编、民情日记和女儿画的“爸爸的村庄”。处理宅基地分配时,他面对老同学的请托,把军用水壶重重放在桌上,严肃地说:“当年咱们在界碑前宣过誓,共产党员的字典里没有‘特殊’二字!”正是这份带着火药味的耿直,让村党支部连续三年获评“群众满意好班子”。

那年深秋,穆萨·吐达洪家的玉米堆成了金色的山丘。达娃蹲在晒场上,指尖捻着饱满的籽粒说:“这么好的粮食,咱们得让它们找到好归宿。”他奔走的身影映在晚霞里,最终化作粮企收购合同上的红手印。当运粮车驶出村口时,车轮扬起的不是尘土,而是希望的“金粉”。

在五保户张奶奶眼里,这个铁汉藏着最柔软的牵挂。去年暴雨夜,达娃蹚着齐腰深的洪水背老人转移,军靴里灌满泥沙却笑着说:“比起抗洪抢险,这算啥?”蒙古族阿妈乌仁其其格送来的奶茶,他总是倒进军民共建时部队留的搪瓷缸——那是他连接军魂与乡愁的图腾。

当暮色染红天山雪线时,浩尧尔莫墩村的炊烟在晚风中缠绵。达娃依然奔波在田间地头,他的脚印既重叠着先辈们戍边垦荒的足迹,又延伸向乡村振兴的远方。在这里,每个民族团结的故事都在抽穗扬花,终将结出沉甸甸的果实,酿成醉人的岁月陈酿。

关联稿件:

微博

微博 微信

微信